La sanglante répression policière des manifestations pacifiques des 17 et 18 octobre 1961 a révélé à l'opinion française quel traitement le "pays des droits de l'homme" réservait à ses étrangers algériens. Dans un article de "Afrique-Action" daté de la semaine du 1er au 6 novembre 1961, Aziz Maarouf mène l'enquête.

Le dossier de la répression policière exercée contre les Algériens en France se gonfle chaque jour. Surveillée et menacée, la presse française, dans ce qu'elle compte de meilleur, a gardé longtemps le silence.

Des journaux comme Le Figaro et Le Monde - sans parler bien entendu des publications de gauche - ont rompu le silence et posé de graves interrogations. Des faits, qui remontent bien avant les manifestations du 17 et du 18 octobre 1961, sont devenus irréfutables. La vérité sort enfin du puits. Une vérité sans bavure sur les insultes et les vexations de toutes sortes envers les travailleurs algériens, les arrestations arbitraires, les exécutions sommaires, les cadavres retirés de la Seine...

Quand la police était polie

Depuis le début de l'année, et plus précisément à partir d'avril et mai derniers, la Fédération de France du Front de libération national (F.L.N.) dispose d'une masse de travailleurs qui, certes avaient toujours été solidaires du Front, mais qui ont désormais une conscience plus vive du combat pour la libération. Cette masse, bien que désarmée, s'est révélée à elle-même à la suite de la répression aveugle des forces de police et des harkis. Depuis le début de l'année, l'attitude de la police à l'égard des travailleurs algériens a en effet changé.

« En 1960, nous raconte un groupe d'ouvriers, les policiers étaient polis quand ils nous interpelaient. Avec ironie souvent, ils nous demandaient nos papiers, mais ils employaient toujours le vouvoiement et le « s'il vous plaît ». Et puis, en janvier 61, du jour au lendemain, tout a changé. Ce fut la brutalité, le tutoiement, le canon de la mitraillette appuyé sur les côtes, les « passages à tabac de routine », les insultes et les menaces de mort ».

« En avril dernier, nous dit O. B., un manœuvre du bâtiment, à la suite de l'attaque par un commando F.L.N. du poste des harkis, la répression a fait dans mon quartier de la Goutte d'Or près  de 110 blessés. Nous avons su que le directeur de l'hôpital Lariboisière a demandé au préfet que l'on arrête la boucherie. Les services médicaux étaient débordés ; plus de quarante magasins algériens furent saccagés ».

de 110 blessés. Nous avons su que le directeur de l'hôpital Lariboisière a demandé au préfet que l'on arrête la boucherie. Les services médicaux étaient débordés ; plus de quarante magasins algériens furent saccagés ».

L'épreuve de force

Un autre ouvrier nous précise que, depuis le début de l'année, l'opinion française, mal informée sur la situation réelle des travailleurs algériens, a évolué dans un sens hostile et raciste.

Un peintre en bâtiment, A.M.T., âgé de 25 ans, brosse en ces termes le tableau de la condition algérienne :

« Sans cesse, nous sommes arrêtés, retenus dans des commissariats, remis entre les mains des harkis qui essaient de nous « tirer des renseignements », remis à la police française qui ne nous épargne pas. Dans ces conditions, nous manquons notre travail. Nous sommes licenciés. Ceux d'entre nous, qui sont employés par de grandes entreprises, perdent leurs places. Les ouvriers qui travaillent dans de petites entreprises ont plus de chance. Leur patron les comprend mieux, les défend souvent, les reprend quand ils sont libérés. Pour nous, dans le bâtiment la situation devient difficile. Déjà, il y a la concurrence des Espagnols, des Italiens, des Portugais. Nous avons l'impression qu'on nous impose une véritable épreuve de force. Où veulent-ils en venir ? Nous n'avons plus de syndicats autorisés. Mais peut-être ignore-t-on que la solidarité chez nous est sans faille ? Le Front s'occupe de nous. Et même sans argent, sans nourriture, nous tiendrons. Notre volonté est inébranlable. Personne ne peut imaginer notre capacité de résistance. »

Trop de mots

Ce qui frappe chez tous ces hommes que nous avons pu rencontrer, c'est leur certitude dans la victoire finale et leur sérénité.

« Vous voyez, nous dit l'un d'eux, nous n'apprécions pas les reportages sur notre misère. Cela nous choque et nous semble indécent. Nos conditions de vie nous appartiennent. Depuis 8 ans. Il y a eu trop de mots, trop d’intentions ; tout cela est suspect. Nous voulons travailler dignement, librement, c'est tout. »

Ils ont tous, s'exprimant, - et cela se comprend, - avec plus ou moins de bonheur, soif d'égalité et de dignité. Le mot de dignité revient sur toutes les lèvres, inlassablement.

Cette ligne de force apparaîtra peut-être naïve et évidente, mais elle sous-tend l'effort et le combat de ces hommes; elle crée leur conscience politique. Ainsi, nombreux seront ceux qui vous répéteront « qu’au pays des droits de l'homme, ils combattent pour les droits de l'homme ».

Pas de hasard

Les attentats contre les policiers, qui, aux yeux de l'opinion française, justifient les mesures de répression collective contre les Algériens et l'instauration du couvre-feu à partir de 20 heures pour tous les Nord-Africains ne touchent pas ces hommes. À l'unanimité, ils pensent que le F.L.N. n'ordonne pas d'attentat au hasard.

« Dans notre combat, il n'y a pas de hasard. Il peut seulement y avoir des erreurs regrettables que nous sommes les premiers à déplorer ».

Tous les policiers qui ont été abattus par les commandos F.L.N. le sont, nous dit-on, en vertu d'un jugement. Des renseignements sérieux permettent de penser que l'arrêt des attentats avait justement été ordonné par les responsables de la Fédération de France, quelques jours avant l'instauration du couvre-feu. En tout cas, aucun Algérien ne croit que le couvre-feu puisse empêcher les attentats. La communauté algérienne pense qu'il est même dangereux de trop le prétendre, parce que le FLN pourrait être amené à prouver le contraire.

D'abord la révolution

Pour l'ensemble des travailleurs algériens en France, les problèmes de la révolution algérienne ont aujourd'hui plus d'importance que les effets de la répression policière.

Voici le témoignage d'un Algérien de trente ans, ouvrier spécialisé dans la métallurgie.

« Il est grave de nous faire sentir que nous tous - nous serions 400 000 selon les chiffres officiels [voir encadré, NDLR] - avons besoin de la France, et que la France, en fin de compte, n’a pas besoin de nous. Il s'agit là, à la fois, d'un chantage et d'une contre-vérité.»

« On nous menace de la concurrence des ouvriers étrangers. Elle se fait sentir déjà. Cela nous laisse indifférents. Nous savons, nous, que la révolution algérienne est une révolution sociale et que lorsque l'Algérie sera indépendante, nous aurons tous du travail dans notre propre pays. Les études des économistes ne nous impressionnent plus. Nous avons nos propres données. Nous ne faisons pas la révolution pour rien.

« Si l'on ne veut plus de nous, qu’on le dise sans équivoque, nous ne nous maintiendrons jamais dans une situation de mendiants… Les syndicalistes français regretteront peut-être un jour de ne pas avoir suffisamment travaillé pour rapprocher les communautés française et algérienne. Les faits prouvent que les Indochinois ont été davantage soutenus dans leur combat que les Algériens... Nous sommes très pointilleux sur le chapitre de notre dignité. Nous voulons une « égalité concrète » que, seule, l’indépendance nous donnera. Toutes les formules d’« intégration », de « Français à part entière » et autres balivernes se sont effondrées. Nous n'avons pas cessé de souffrir de l'injustice, de l’inégalité, du racisme. Nous pouvons affirmer que l'Algérien n'est pas raciste. Nous sommes profondément anti-racistes. Nous en apporterons la preuve quand l'Algérie sera indépendante.

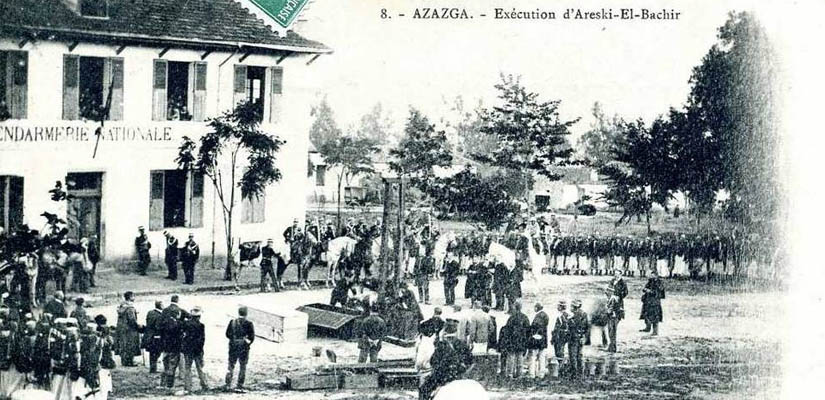

Une manifestation d'Algériens, le 17 octobre 1961

© AFP

Pour l'instant, compte tenu du cours des évènements, que nous reste-t-il ? Serons-nous une main d’œuvre utile à l’industrie française ? Que le travail que nous faisons en France nous profite, quel Algérien en a jamais douté ? Notre travail a une contrepartie dans l’industrie française. Nous ne saurions admettre qu’elle soit minimisée et dénaturée. Ce qui est grave c'est de faire croire que l'Algérien coûte cher aux contribuables français. Une telle contre-vérité débouche sur le mépris de l'homme et autorise toutes les répressions. Serons-nous des travailleurs ou des otages ? Nous pouvons, au point où en est la France aujourd'hui, n'être que des otages. Mais nous avons tant subi en sept ans de guerre que nous pourrions encore en supporter davantage. Tous, nous pensons profondément qu'il est préférable de mourir plutôt que d'être méprisé. »